手機拍攝影像之長寬比例當初是誰訂定的?

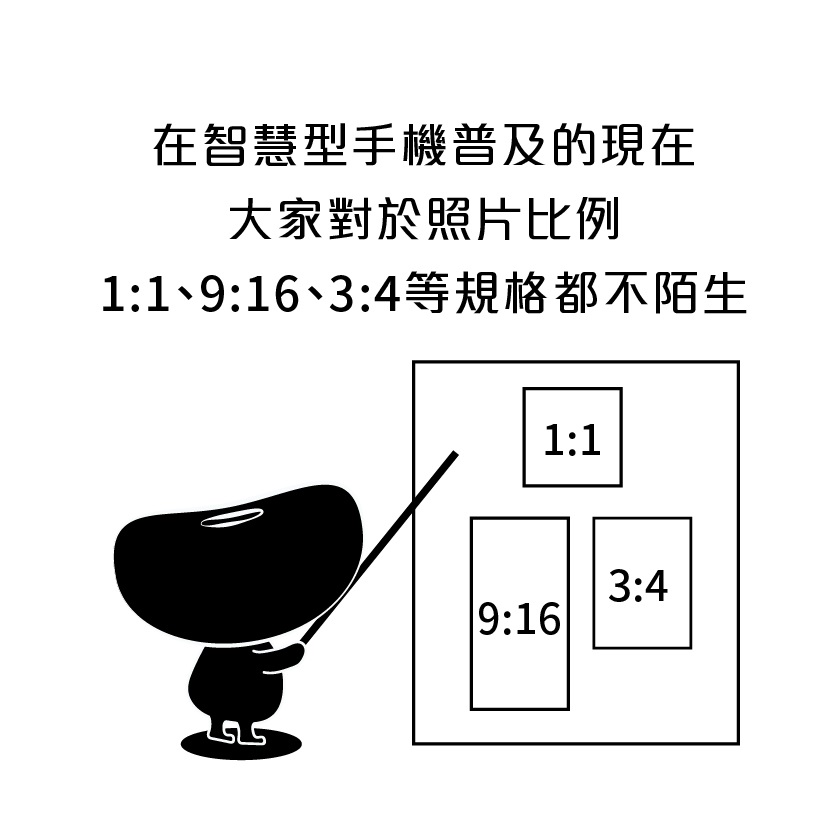

大家對於 1:1、16:9、4:3 等規格之照片長寬比例應該都不陌生。

但這些規格當初到底是由誰訂定的呢?

難道不能按照自己喜好任意拉伸比例嗎?

在《底片》還是由攝影師自製的古早時代,照片長寬比例基本上是根據攝影師個人喜好。

其中寬度固定為 60mm 的《120 底片》,就會因為不同相機型號而拍出不同長寬比例之照片。

例如:以 6x6 中片幅相機搭配《120 底片》,就可拍出長寬比例為 1:1 正方形照片。

上述比例到了數位時代,又在社群媒體 Instagram 獲得新生。

上世紀 1930 年代,出現了「不用反覆拆裝」和「拋棄式外殼暗盒包覆」的《135 底片》。

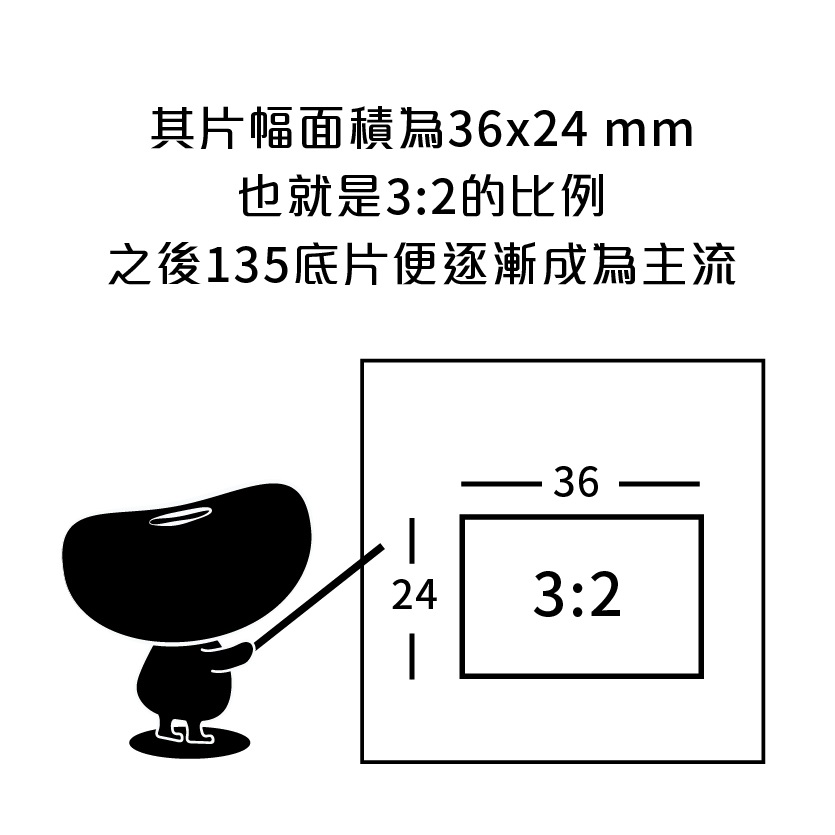

其《片幅面積》為 36x24mm、也就是 3:2 長寬比例。之後,《135 底片》便逐漸成為主流。

不過,《小型相機》和《手機相機鏡頭》因體積較薄,《感光元件》無法使用較寬的 3:2,

因此採用更接近正方形的 4:3 長寬比 ─ 這也是早期手機攝影照片的原始比例。

接著來到 16:9;是當代高畫質電影與電視的標準比例。

16:9 寬視角不僅能兼容多種比例畫面(例:1:1、3:2、4:3),還可創造更廣闊觀景體驗。

再加上 APP 的出現,允許拍攝者依喜好和風格自行調整拍攝時之長寬比例。

隨手就能拍出自己喜歡的照片,這種感覺真的很棒呢!